【講座レポート】「美的感性と美的表現技法の修得『ビジネスに生かす美的感性』~共感を育む 価値を高める~」vol.4 金森厚至氏「いけばなの美~小原流~」

「美的感性と美的表現技法の修得『ビジネスに生かす美的感性』~共感を育む 価値を高める~」vol.4レポート金森厚至氏「いけばなの美~小原流~」

2020年2月3日(月) 15:00~17:00

ゲスト:

金森 厚至 氏

一般財団法人小原流常務理事、小原流研究院副院長、

公益財団法人日本いけばな芸術協会 評議員、中日いけばな協会副理事長

会場:

小原流研修会館(大阪市中央区)

型から入り、型から離れる

日本の伝統美を代表するものの一つ、いけばな。今回は、小原流三世家元・小原豊雲に師事、卓抜した技と美意識により、国内外で指導を行う金森厚至さんのお話と実演を堪能しました。

源流には祈りのカタチが

古代、神が宿るもの(依代=よりしろ)とされ、祈りの対象だった樹木や岩。いけばなの源流には、こうした存在があると金森さん。仏教が伝来すると、お供えという形で花を飾る文化が生まれ、平安期には花を瓶に挿すように。「枕草子」、薬師寺の修二会、「鳥獣人物画」…次々とスライドを替えながら、花が用いられるようになった歴史が語られました。

室町時代に入ると、「立て花(たてはな)」と呼ばれる手法が確立されました。「いけばな」の始まりです。同じ頃、「なげいれ花」という、より自然に近いスタイルを求める技法も誕生。これは、次第に茶の湯の花へと進化していったとのこと。

最古の花書「花王以来の花伝書」。型の見本帳としての役割があったそうです。

流派の型を反復練習する研修は、この頃から始まったと考えられています。

16世紀には、掛け軸を背に、立て花を両脇に、三具足(みつぐそく=花立、香炉、燭台からなる仏具)を中央に配した座敷飾りが。

江戸期、男性による立花ブームが

江戸時代、立て花は「立花(りっか)」と名を変え、公家・武家社会で大きな人気を獲得。17世紀末には、大坂・江戸の裕福な町人(男性)の間で立花が大ブームに。18世紀末、茶の湯の花の流れからは、中国の絵画や漢詩の思想を反映した文人花(ぶんじんばな)や生花(せいか/しょうか)というスタイルが登場。特に生花は、商家の台頭を背景に、広く女性に受け入れられていきました。

明治30年(1897年)、西洋花を用いる流派が生まれました。小原流です。祖である小原雲心は、盛花(もりばな)という新たな様式を考案しました。

流祖の作を復元した色彩盛花が紹介されました。

「間」が生む変化、面白さ

「いけばなは生活文化」だと金森さんは強調します。ゆえに、生活様式の変化に応じて、変わっていくのだと。ただ、型を習得することの大切さは変わりません。「花型(基本の型)を習得する段階を経て、”自分の花”にすることができるのです」

また、花材の配置と高低差で不等辺三角形を成すようにいける、というバランスの美学も守り抜かれています。「(不等辺三角形により)間(ま)を作ることで変化、面白さが生まれます」

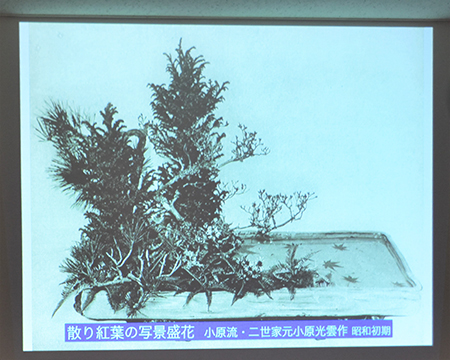

小原流には「色彩盛花」「写景盛花」という考え方が。「色をいける」「景色をいける」というスタイルです。

こちらは二世家元の作品。秋の景色を写したものです。

色をいける 景色をいける

受講生が眺める側が正面になるように、ごく自然にいけていく金森さん。それは優雅なマジックのよう…。

迷いなく鋏を入れ、軽やかに配置していきます

続いて、実演のパートへ。

一作目は、白釉小判型水盤に、雪柳、アイリス、白の小菊、オンシジウム、そして椿を用いて色彩盛花のスタイルでいけていただきました。

ポイントは、花材によっていけ方を変えること。

ふわりと広がる雪柳は、やわらかな線が映えるようにいけるのが基本だといいます。

同時に、いける時には「花材のどこを見せたいか」を決めていきます。目立たせる場所が決まると、不必要な花や枝が出てくるのだそう。「不要な部分はカットして空間を作ります」。事もなげに金森さんは話しますが、その感覚を身につけるには長い時間がかかりそうです。

続いて手に取ったのは、寒さで葉が赤くなった「照葉椿」でした。

雪柳に緑が少ないこと、そして冬から春へ移りゆく季節感を出す上でぴったりの花材だといいます。「これが絶対というわけではなく、どういう色に何を合わせるかは、その人の感性であり個性です」

白い小菊を手に取った金森さん、「植物をいきいきと見せたいなら、自然界にあるような、太陽をあおいだ姿を再現してあげるとよいでしょう」とアドバイス。

最後のポイントは、色のつながりです。「色と色とが離れてしまわないように、つながりを持たせること。似た色だけでなく反対色(ここではオンシジウムの黄とアイリスの紫)も取りいれましょう」。解説しながらも手元は一切止まることなく、流れるようにいけ込まれていきます。繊細な水彩画のような作品が出来上がると、会場からは感嘆の声が上がりました。

雪柳を小さく揺らす風までもが感じられる作品。

次の実作は、写景盛花です。

色彩盛花と同じ水盤に、このてがしわ、木瓜(ボケ)、白の小菊、錦紅花つつじ、日蔭蔓(ヒカゲノカヅラ)をいけこみます。

金森さんが持っているのが、日蔭蔓。

水盤に置いた花留めに、2本のこのてがしわを、杉木立のイメージでしっかりと固定。木立の間には木瓜の花をいけ、春の予感を演出します。写景盛花の重要なポイント、大地の表現には日蔭蔓が用いられました。

「冬を表現するには水盤一面に敷きつめるところですが、春めいた景色の再現では、水面を残し、バランスを考えていけます」

緑の風景に錦紅花つつじ、小菊の彩りを加えたところで完成となりました。

見事に再現された、春近い木立の景色。先ほどの作品とは違い、遠景が描かれています。

まず、主枝とする桐を剪定します

三作目の器に金森さんが選んだのは、がらりと雰囲気の異なる瑠璃角花瓶でした。

文人花のテイストで、使う花材は天井に届きそうなほど丈のある桐と、目にもあざやかな緑のモンステラ、黒味を帯びた赤バラです。

狙った位置で桐を立たせるために、枝の根本に切りこみを入れ、別の小枝を横から差しこむことで花瓶に固定。いかにも不安定そうだった桐がぴたりと留まり、美しく堂々とした主枝となりました。熟練の技術を、参加者は食い入るように見つめていました。

花材の美しさを最高に引き出すよう、いけていきます。

高さを変えてモンステラとバラをいけた後、花瓶を平卓に乗せて完成を告げた金森さん。「平卓の存在によって、全体に風格をプラスできるのです」

凛としてモダン。色彩と造形の面白さが響き合い、空間に格調が生まれました。

花材と花器だけが、いけばなの要素ではありません。「作品が置かれた場所、周りの空間を含めて、ひとつの作品です」と金森さんは言います。

花や草木の美しさを純粋に表現しつつ、「間」のデザインによって精神性をも宿すいけばな。鍛錬を経た手、高い感性だけが生み出せる美に圧倒されたひと時でした。

会場には、小原流の作品を集めた写真集も用意されました。

時代により、家元により、さまざまな感性がきらめき、新たな美の探求・挑戦がなされているのを目にしました。